La mia è una testimonianza. Non ha altro obiettivo se non quello di condividere un’esperienza con chi avrà la voglia, e la pazienza, di leggere questo libro che ha cominciato a prendere forma mentre ancora mi trovavo in ospedale, al Policlinico Umberto I di Roma, reparto Malattie infettive, dove mi hanno salvato la vita. A me come a molti altri colpiti dal Covid. Intanto so bene che bisognerebbe chiamarla “la Covid-19”, al femminile, ma io ho scelto deliberatamente di chiamarlo come si fa tutti i giorni, parlando tra gente comune.

Così come ho scelto di non andare alla ricerca di citazioni colte e di riferimenti bibliografici importanti: questo non è un saggio per fare bella figura nei salotti televisivi che contano, ma è la ricostruzione fedele di un’avventura personale che oggi posso raccontare perché, alla fine, mi ha detto bene. Come sia andata lo descrivo nelle pagine che seguono, ma qui – in questa breve introduzione – una cosa voglio dirla subito: spero di contribuire a far sì che chi legge, e per fortuna non è mai stato sfiorato dal virus, si faccia un’idea non solo di che cos’è davvero il Covid, ma anche di che cosa bisogna fare e, soprattutto, di ciò che non bisogna fare per scongiurare il peggio dopo che si è stati contagiati.

Per esempio, far passare troppi giorni aspettando a casa in quella “vigile attesa” che sì, può risolversi positivamente, ma può anche avvicinare pericolosamente al punto di non ritorno. A me, e a molti altri, è successo esattamente questo: io sono stato salvato, altri purtroppo non ce l’hanno fatta. Il mio giudizio su questo protocollo di “cure domiciliari” che il governo e le autorità sanitarie hanno imposto e difeso strenuamente – lo leggerete – è estremamente critico. Non ho nessuna ragione di appartenenza politica o di schieramento. La ragione è semplicemente una: ho provato sulla pelle che cosa significa affidarsi alla linea “paracetamolo (cioè Tachipirina), saturimetro e consulti con il medico di fiducia”.

Ho sperimentato in prima persona che cosa significa far passare i primi giorni di febbre, tosse e ossa rotte, confidando nel fatto che una gestione attenta possa far scattare l’eventuale allarme rosso al momento giusto. Il momento giusto non esiste, perché – come cerco di spiegare – ognuno c’ha il suo Covid, con il suo personalissimo punto di non ritorno. I primi dieci giorni sono fondamentali per reagire e – credetemi – passano davvero in un attimo. Il protocollo imposto dal governo, va detto, per molti pazienti ha funzionato. Ma per altri si è rivelato un vicolo cieco. Una trappola. Quanti da una parte e quanti dall’altra? Probabile che i primi siano molto più numerosi degli altri, ce lo auguriamo tutti.

Questo significa che gli “altri” (soggetti magari più deboli, più anziani, più compromessi) possono anche essere abbandonati a sé stessi? Possono essere considerati una perdita inevitabile, quasi fisiologica? Che mostruosità! – verrebbe da dire. Però è esattamente ciò che è successo in quest’anno e mezzo di pandemia. E la ragione è piuttosto semplice: io cerco di spiegarla, la analizzo, dati e fatti reali alla mano ma, soprattutto, esperienza personale descritta in tutta la sua evoluzione: dal tampone alla corsa in ospedale con la polmonite in stato ormai avanzato, fino ai 13 momenti più critici della mia degenza.

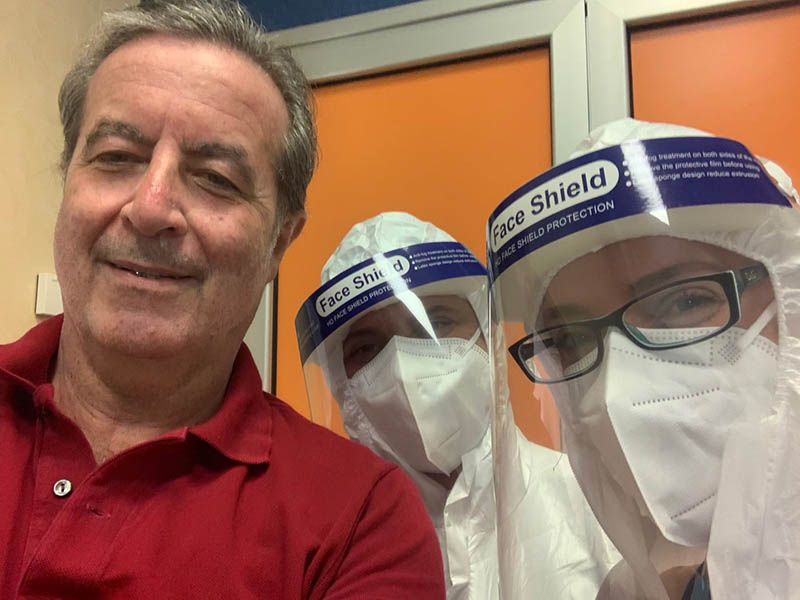

Qualcuno potrà dire che sono di parte perché l’ho scampata bella. È assolutamente così: l’aver rischiato la vita è stata un’esperienza molto formativa. Mi ha fatto capire che cosa funziona e che cosa, invece, si dovrebbe fare diversamente. Oggi mi sento un superstite e sarò per sempre grato ai medici e a tutto il personale del Policlinico Umberto I. Faccio il tifo per la vaccinazione di massa e spero che il governo – con le autorità sanitarie – arrivi al più presto agli obiettivi annunciati. Ma intanto vedo anche che il numero complessivo delle vittime è cresciuto ogni giorno, e che l’Italia è tra i Paesi con il numero più alto di perdite. Ho la sensazione che molte di esse si sarebbero potute evitare. Il mio racconto, oggi, è anche per tutti quelli che non possono più raccontare.

Luigi Carletti

Dall’Introduzione di “My personal Covid”